С. Бобров: "Бобровская поэзия неудобно и шероховата, но..."

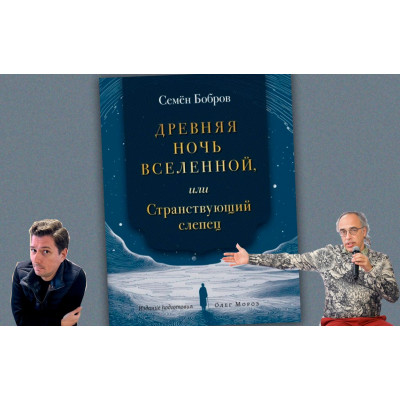

В начале 2024 года издательство "Б.С.Г.-Пресс" выпустило экстраординарную книгу: почти тысячестраничный том включал в себя огромную аллегорическую поэму "Древняя ночь вселенной, или Странствующий слепец" от Семена Боброва (1763 или 1765–1810), а также подробные комментарии ведущего научного редактора и профессора Кубанского университета, доктора Олега Мороза. Поэма, содержащая около 18 тысяч стихотворных строк, притягивает к себе внимание некоторых авторитетных специалистов, в том числе Ю.М. Лотмана, который считает ее гениальным произведением. Несмотря на свои качества, как и ее автора, она оказалась в полном забвении, частично из-за доминирования "пушкинской линии" в русской литературе, которая затмила другие творения.

"Б.С.Г.-Пресс" под руководством Максима Амелина, который считается неутомимым «младоархаистом» и главным редактором, предприняло этот шаг вперед, представив первое полное издание поэмы, созданной между 1807 и 1809 годами, когда сам автор публиковал ее. Однако, несмотря на приветствия по данному поводу, сомнения в гениальности циклопической поэмы возникли. Михаил Визель, один из первых получивших этот массивный том, выразил свои сомнения и поделился ими с поэтом, прозаиком, и финалистом поэтического конкурса "Лицей", Денисом Безносовым. Авторизованный на это, мы публикуем его письмо.

М.В.: Денис, не хочешь ли ты объяснить нашим читателям, ну и мне заодно, в чём гениальность «Странствующего слепца» Семена Боброва?

Я вот стал читать и не понял. Я всё-таки привык, что эпическое поэтическое произведение, претендующее на гениальность, написано или божественными терцинами, блестящими и твёрдыми, как шестерёнки, или складными октавами, которые, как этажи небоскрёба, уходят всё дальше и дальше ввысь. Я уж молчу про онегинскую строфу, которая достаточно вольготна, чтобы автор мог, по его собственному признанию, «забалтываться донельзя», но при этом достаточно строга, чтобы держать его в тонусе. А тут какая-то бесформенная, прости Господи, протоплазма. То в рифму, то разностопным белым стихом – сплошным потоком. Это может быть хорошо для лирического стихотворения. Но не для колоссальной же поэмы.

Но, может быть, я напрасно столь мелочно придираюсь? И автор не претендует на лавры Данта и Ариоста, а мыслит космическими масштабами, откуда рифмы не разглядеть? И проникает в душу человеческую до таких глубин, что Фёдору Михалычу остаётся только пойти папироской затянуться?

Но и здесь что-то не бьётся. Перед нами чрезвычайно длинная и запутанная аллегорическая поэма о странствии и перевоспитании заблудшей души, перенасыщенная риторическими фигурами и довольно-таки прямолинейными символами.

Безусловно, автор написал то, что хотел написать, и так, как хотел написать; но гениальность-то в чём? после «Шествия Пилигрима» Джона Баньяна, после «Езды в остров любви», от которой она слогом не слишком отличается, после, в конце концов, французских аллегорических романов XVII века с Реками Склонности и Озерами Равнодушия, над которыми ещё Булгаков в «Жизни господина де Мольера» потешался. В чём гениальность?

Д.Б.: Начнем со строфического строения и «бесформенности», о которой ты говоришь. Строфические конструкции, как ты прекрасно знаешь, — главный инструмент русской поэзии XVIII века. Один Державин изобрел больше сотни строф. Капнист творил и вовсе невероятные эксперименты в квазипереводах/переложениях Оссиана, походящих на «Упражнения в стиле» Кено, не говоря уж о Ржевском. У Петрова переосмысляются пиндарические строфы (трехчастные, строфа — антистрофа — эпод), но именно переосмысляются, поскольку Петров — опять-таки, глубоко оригинальный автор. Это я к чему — за целый век радикальных экспериментов (какие, увы, не снились поэзии XIX века) строфический эксперимент выстроился в некоторую традицию, и к концу столетия возникли тенденции своеобразной «потоковости», которую можно встретить, скажем, у Львова или кое-где у Буниной. Речь не об отказе от строф как таковых, а скорее о тексте, который протекает беспрерывно либо прерываясь изредка (см., например, «Ночь в чухонской избе на пустыре» Львова). Наиболее радикальный астрофический метод как раз предлагает Бобров — сначала в описательной «Херсониде», затем в «Слепце».

Теперь о рифме. Рифма тоже проделала довольно серьезный путь и, разумеется, тоже осмыслялась поэтами по-разному. Уже у Кантемира встречаются нерифмованные тексты (переводы Алкея, если не ошибаюсь, причем это именно нерифмованная силлабика). Петров в потемкинских одах 70-х тоже время от времени отказывается от рифмы, кстати, перемежая рифмованные строфы нерифмованными. Собакин и вовсе создает первый русский верлибр. Потому вот это сочетание рифмы с нерифмованными стихами, равно как и разностопность — приемы вполне разработанные. Другое дело, что Бобров и их встраивает в свою своеобразную «потоковость».

Теперь о том, почему это, на мой взгляд, гениально. Прежде всего Бобров (равно как и Петров, и Тредьяковский, и Сумароков, и Державин) — поэт авангардный/экспериментирующий и барочный (или необарочный, если угодно, поскольку, строго говоря, барочные – Симеон Полоцкий, Сильвестр Медведев, Карион Истомин и монах Герман). Это сказывается и на совмещении-нагромождении различных речевых пластов (он сознательно смешивает архаику и вполне современную ему речь, как Пиндар), и на вышеописанной разностопной метрической «потоковости», и на намеренной избыточности, и на вывернутом синтаксисе, вплоть до гипербатонов (перестановка слов в фразе, нарушающая синтаксическую связь. – Ред.), цепных метафорах и многослойных экфрасисах («словесные картины». – Ред.). Читая Боброва и прочих упомянутых авторов XVIII века, ощущаешь в их произведениях нечто протомодернистское — будто следом за ними должен был случиться вовсе не XIX, а сразу XX век. Взять эти какие-то наивистские «При нем смеются дни, — не плачут; / Гробницы дышут, — кости скачут», или сюрреалистические «Не знали, что во тьме семян / Животны скрыты, зерна смертных, / Растки, иль черво-человеки…», или совершенно обэриутские «Странные густоты воздуха в разных видах». (Да, и слогом поэма Боброва, конечно, сильно отличается от «Езды на остров любви», просто у них с Тредьяковским схожая стратегия совмещения речевых регистров.)

Бобровская поэзия (равно как и петровская, и тредьяковская) неудобна, намеренно избыточна, шероховата, будто бы прорастает сталактитом в грубой гонгоровской пещере Полифема. Его «Слепец» больше всего похож на An Anatomy of the World Донна и Las Soledades Гонгоры. Это единственный в своем роде шедевр русской (нео)барочной поэзии, большущая философская поэма о поиске истины, оригинальная и полная совершенно потрясающих сюжетных вывертов (чего стоит путешествие героя в будущее, хотя концепт времени у Боброва весьма эластичен). И, что интересно, она отчасти напоминает вторую часть «Фауста», тоже глубоко аллегорическую.

Словом, меня (как читателя; я, конечно, не специалист по XVIII веку) поразил «Слепец», потому что мне и в голову не приходило, что такое было по-русски в XIX веке. Ну потому что по-русски в XIX веке может случиться постбайроновский «Онегин» или что-то такое, правильное и понятное (то есть не требующее от читателя существенной работы), но «Онегин» — это, безусловно, хорошо, как хорош «Дон Жуан», а «Слепец» — это своего рода «Улисс» или «Бесплодная земля». В нем хочется копаться, отыскивать разгадки и интерпретации, там есть о чем спорить и рассуждать. В сущности, в моем понимании поэзии условный «Онегин» — это проза, писанная стихами, а вот «Слепец» — как раз поэзия.

Важно понимать, что Бобров не стилизует текст под французские аллегории или под Клопштока с Поупом (тоже, кстати, недопрочитанных). Он довольно радикально переплавляет всю предшествовавшую ему литературу в некий неограненный, текучий сплав, тем самым оживляя несколько закостенелую уже к тому времени метрику. И здесь опять-таки важен претекст Тредьяковского, потому что в 30-е годы XVIII века, когда силлабика переходила в силлабо-тонику, последняя не была еще «мой дядя самых честных правил» и прочими набившими оскомину метрическими мантрами, это был живой, неровный, неудобный и будто бы неправильный процесс, который потом, например, будет ощутим у Боратынского, Вяземского, Хвостова и дальше много у кого в XX веке. Именно к этому состоянию поэтической речи как бы возвращается в «Херсониде» и потом радикальнее в «Слепце» Бобров, и эта тенденция впоследствии закономерно «всплывет» в модерне, когда станет очевидно, что из прозрачной и очевидной риторики шероховатой метафизики не выжмешь.

Потому, читая Хлебникова и Маяковского, ощущаешь Полоцкого и Державина, ХVIII век крайне важен для Крученых, Ходасевича, Мандельштама. И дальше — например, Парщиков. Увы, у Боброва не было пиарщика, который бы взялся за его продвижение. Пиарщика не было и у Петрова, и у Тредьяковского, потому они по-прежнему — ошибочно — воспринимаются как полная пустой риторики поэзия, писанная неясным языком. Но вот Гонгора — тоже с существенным опозданием — породил в Испании «Поколение 27 года» (группа писателей, заявившая о себе серией публичных выступлений в ходе мероприятий к 300-летию со дня смерти Луиса де Гонгоры в 1927 году. – Ред.); без Донна и английских барочников не получились бы Элиот, Паунд, Бродский. Кто знает, может, и бобровская поэма однажды что-то поменяет.

Семен Бобров

«Древняя ночь вселенной, или Странствующий слепец»

Часть II, книжка третья, песнь седьмая

(фрагмент)

- Когда всемощное «Да будет…»

- Осуществило первый свет

- Удоботечный в бесконечность,

- Несчетны тьмы горящих жизней

- Вокруг Престола разливались;

- Пред ним шла буря животворна,

- Имуща протекать оттоле

- Все дальни степени природы –

- В духах живее, в солнцах быстро,

- И тише, - тише до былинки.

- Пред ним на полюсах шумящих

- Огни катились в легких сонмах;

- Тогда он создал царство света

- В первообразной лепоте.

- Се преизбыток светородных

- И вечно рдяных океанов!

- Таинственно, велико солнце,

- Сей подлинник вторичных светов,

- Отколе жизненно сиянье,

- Подобно крову лучезарну,

- Простершись вкруг вершин небесных,

- Лиется за пределы их!

- Се первозарный Самодержец

- Возможнейших державных солнцев,

- Подобно как сии в пространствах

- Своих планет суть средни точки!

- Все совокупленны светила

- Не что, как разделенный Он,

- Иль некая игра цветов

- Сего единственного света,

- Разлив седьми лучей сумрачных

- Иль некий сонм паров огнистых,

- Вкруг подлинника разлиянный;

- А самый круг его - круг света

- Неизреченной белизны,

- Чистейшей, девственной, несмесной

- Он неприступен для конечных;

- Но обитаем; - там Престол;

- Там всяко совершенство жизни;

- Там всемогущая любовь

- Сияет славой вне себя,

- В струях живейших, - серафимах.

- Не так же ли и в солнцах зримых

- Средины чистой белизны,

- И, может быть, оживлены

- Животных тонких бытием,

- Меж тем как их округи светлы

- Тем более багреют токмо,

- Чем слитнее с воздушной зыбью.

- Что все висящие вселенны

- Пред кругом первородных светов?

- Спеша на трепетных стопах,

- Пред ним толико ж малы зрятся,

- Как сонмы брения ничтожны,

- Жилища дряхлы несекомых,

- Что, воздымаяся на пядь

- Под путничьей стопой беспечной,

- Ложатся паки в низкий дол!