О том, как в СССР издавали собрания сочинений классиков

Современная орфография русского языка привычна нам, но ее появление не так легко описать. Разумеется, ее основой была орфографическая реформа 1917—1918 годов. Однако после реформы сменилось еще несколько орфографических режимов, прежде чем был принят нынешний. В разговоре о публикации русской и зарубежной классики послевоенного времени это обстоятельство не играет особой роли. Но так как речь пойдет о различных нормативах, принятых в то время в книгоиздательстве, все же имеет смысл сказать об этом хотя бы в двух словах. Два эти слова — нечто вроде лакмусовой бумажки — «чорт» и «перон».

В 1937 году советским лингвистам было спущено «сверху» распоряжение создать объемный нормативный толково-исторический словарь, и сейчас же встал вопрос о том, какой орфографии следует придерживаться при его публикации. Подобный словарь должен был, по мысли лингвистов Института языкознания АН СССР, завершить реформу, и полагали они так не напрасно. Уже существовал досадный прецедент: юбилейное Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого в 90 томах, выходившее с 1928 года и еще тогда не завершенное, отличалось разнобоем орфографических норм. Часть томов была даже опубликована в соответствии с дореформенной орфографией. Требовалась унификация.

Словарь (его полное наименование Словарь современного русского литературного языка в 17 томах) не вполне, однако, избежал участи 90-томника Толстого. Хотя война, а затем подготовка картотеки заняли время, так что первый его том вышел в 1950 году, этой отсрочки не хватило. Орфографический режим оказался смешанным. И вот тут-то на сцену и вышел «чорт».

Уже на 8-й странице первого тома мы встречаем его в таком написании, равно как и на 12-й странице второго. Но, отметим, там же, на странице 21, обнаруживается «перрон» с удвоенной «р» — в томе, вышедшем из печати в 1951 году. «Чорт», однако, оказался цепким, он присутствует в последующих четырех томах и только из седьмого тома (вот она, магия чисел!) наконец изгоняется. И на странице 43 Петр Иванович Адуев, персонаж Гончарова, всегда стоявший за прогресс, от души восклицает (в качестве примера в словарной статье): «Черт знает, что такое!» — уже в современной, привычной нам орфографии. Этот том вышел в 1958-м. Что же произошло?

Издательская подготовка первого тома началась в 1948 году. И в том же 1948-м Сергей Иванович Ожегов приступил к работе над орфографическим словарем русского языка. Путь к нему не был легким. С 1948 по 1957 год вышло семь «пробных» выпусков этого словаря, очень небольших, страниц по 150, иногда и меньше. Каждый из них содержал малое количество лексики, зато лексики неожиданной. Постепенно отметались одни виды написания слов и утверждались другие. «Чорта» Ожегов предложил реформировать — и это произошло. Из «перрона» он убрал одну «р» по аналогии с «тротуаром», в котором двойную «т» найдешь теперь разве что у Блока, но это не прижилось. Наконец, в 1957 году вышел однотомный орфографический словарь под редакцией С. И. Ожегова и А. Б. Шапиро со словником в 110 000 единиц, едва уместившихся на 1260 страницах. Он действительно завершил давнюю реформу — и тотчас Адуев-дядя вместо «чорта» сказал «черт». Было много стереотипных переизданий этого словаря, но — и это надо подчеркнуть — только в первом нет опечаток, хотя опечатка в орфографическом словаре — очевидный нонсенс. К счастью, ко времени появления этих переизданий за опечатки в СССР карать уже перестали.

Страсти по опечаткам

Страсти по опечаткам

В «Повести о жизни» К. Г. Паустовский рассказывает, что в начале 1920-х некий знаменитый одесский наборщик утверждал, что книг без опечаток не бывает. При Сталине, однако, опечатки грозили в лучшем случае потерей работы, в худшем — расстрелом. Вспомним главу «Типография» из фильма Андрея Тарковского «Зеркало». Но и после смерти Сталина корректорская традиция сохранялась, так что если открыть, к примеру, любую книгу из полного собрания сочинений Белинского или академического (неполного) 10-томника Короленко, то там не найдется ни одной опечатки. Правда, к концу 1950-х в книги начали все же вкладывать бланки, где читателя просили сообщать о замеченных ошибках. Потом вернулась традиция, бытовавшая до революции, сохранявшаяся до середины 1930-х годов и полностью исчезнувшая во времена Большого террора, — вкладыши с перечислением опечаток.

Уже в наше время это привело к другой крайности. С 2000 года издается 100-томник Толстого, свет увидели пока только 12 томов, но к ним пришлось добавить еще один — как нарочно, 13-й, — с подзаголовком «Исправления и дополнения к третьему тому»; в нем таблица, указывающая «ошибки, оплошности, несообразности», занимает без малого 90 страниц. По традиции, если филолог цитирует какое-то произведение, он должен ссылаться на последнее его академическое издание. То есть роман «Семейное счастье» или рассказ «Три смерти» теперь нужно цитировать по этому тому...

Впрочем, борьба с опечатками приводит иногда к забавным недоразумениям. Например, в «науковском» 10-томнике А. С. Пушкина 1977–1979 годов, который является сокращенным вариантом юбилейного 16-томника 1935–1937 гг., редакторами была найдена и исправлена такая «опечатка». В письме, где Пушкин рассказывает о поминках своего дяди Василья Львовича, упоминается между прочим, что присутствовавшие «арзамасовцы» ели в память о нем «вотрушки». Написание слова объясняется тем, что в «Арзамасском обществе» у Василья Львовича было прозвище «Вот!». В 10-томнике же мы теперь читаем «ватрушки».

«Я бродил по книжным лавкам с линейкой»

Одним словом, издание собрания сочинений — ответственное дело, так что, помимо «окончательного решения вопроса» об опечатках при Сталине, в феврале 1955 года, кроме существовавших и до этого директив, были приняты новые ГОСТы, унифицировавшие вообще все виды изданий, выходивших в стране. Эти нормативы были окончательно закреплены отдельной, добавочной директивой год спустя на XX съезде КПСС. Некоторые результаты выполнения директивы можно проследить, не вдаваясь в излишние тонкости, на примере ширины полей страницы в советских художественных изданиях — как однотомных, так и многотомных.

В книгоиздательском деле существуют некоторые общие закономерности, касающиеся именно полей. Например, наименее значимым считается верхнее поле, а наиболее важным — нижнее. Корешковое и внешнее поля занимают среднее место в этой системе пропорций, так как связаны с техническими аспектами печати. Разумеется, все эти соответствия условны. Тем не менее назначенные ГОСТом пропорции должны были соблюдаться. Корешковое поле должно было быть не менее 10 мм до переплета. Далее расчет соответствовал так называемым группам оформления. Для собраний сочинений верхнее поле должно было быть от 15 до 20 мм, нижнее — 30 мм, внешнее — 20 мм, тогда как для однотомников верхнее — от 10 до 15 мм, нижнее — от 20 до 25 мм, внешнее — от 15 до 20 мм.

Полубезумный библиофил из романа А. Переса-Реверте говорит о себе так: «Мой каприз, как вы, наверно, уже успели заметить, необрезанные тома. Я посещал аукционы, бродил по книжным лавкам с линейкой, и у меня буквально ноги подкашивались, ежели, открывая книгу, я обнаруживал, что торцы у нее не обрезаны... Найти экземпляр, у которого страницы на несколько миллиметров шире положенного, шире, чем это описано в библиографиях, — вот предел счастья». В СССР к такому счастью были причастны куда больше издатели и издательства, нежели весьма скромные в сравнении с европейскими библиофилы.

Общая теория поля и ее частные последствия

Общая теория поля и ее частные последствия

Указанные выше пропорции легко обнаружить, например, в 30-томнике Чарльза Диккенса (1957–1963) или в 26-томнике Эмиля Золя (1960–1967) — и сравнить их с отдельными изданиями романов тех же авторов, вышедшими лет на пять — десять раньше. Но директивы и ГОСТ соблюдались далеко не всегда, что порой приводило к занятным казусам.

Собрание сочинений Анатоля Франса, вышедшее из печати в 1957–1960 годах, было издано в полном соответствии с установленной нормой: поля сверху вниз — 15–20–30 мм. Издавалось оно в Госиздате в Москве. Старинное противостояние двух столиц — Москвы и Санкт-Петербурга — отлично известно. Вспомним:

И перед младшею столицей

Померкла старая Москва,

Как перед новою царицей

Порфироносная вдова.

Так что Лениздат по-своему отреагировал на московский 8-томник. В 1959 году им был выпущен в свет том «Избранных рассказов» Франса, в котором 26 рассказов, имевшихся в московском собрании, были опубликованы в других переводах, а еще 10 у «москвича» вообще отсутствовали. И в довершение всего, против ГОСТовских норм, особо оговоренных именно для избранных сочинений, нижнее поле в ленинградском избранном вместо требуемых 20 мм было увеличено до 30, как в многотомнике, а внешнее расширилось и вовсе до невиданных даже в многотомниках размеров — до 25 мм! Книга как будто сообщала на особом «типографическом» языке, что она никакое не избранное, а собрание сочинений, пусть и однотомное. Это, несомненно, стало последней каплей. И вот вопрос: можно ли было углядеть в такой капле уже тогда тот океан имперских амбиций, разлив которого мы наблюдаем в последние десятилетия? Вряд ли. Тогда все это имело вид протеста отставного города-чиновника, несогласного с отставкой. Ничего порфироносного не угадывалось. И только теперь попытки реставрации былого — все более безнадежные — намекают на это. Петербургский, то есть имперский, период истории России давно закончился, отошел прошлое, и оживлять его уже поздно. Любая реставрация — анахронизм.

Герцен и чертежи характеров

Первая жемчужина отечественной классики, изданная по новым нормативам и не потерявшая до сего дня своего значения — это 30-томник А. И. Герцена 1954–1965 гг. («Чорт», правда, удерживался в нем до десятого тома, то есть до 1957 г., а нижние поля увеличивались постепенно.) История публикации этого собрания сочинений тоже небезынтересна, хотя и по другим, в сравнении с Франсом, причинам.

Герцен занимал специфическое положение в иерархии русских классиков, официально признаваемых советской властью. Как помнят те, кто еще читал Ленина, «декабристы разбудили Герцена», Герцен разбудил Россию, но — и в этом был большой минус — будил он ее из эмиграции. Вплоть до смерти Иосифа Виссарионовича печатались только избранные художественные произведения и статьи Александра Ивановича. Но сразу же после, в 1954 году, Лидия Яковлевна Гинзбург, долгое время занимавшаяся писателями-демократами XIX века, добилась издания академического собрания сочинений и писем Герцена. Если не считать 90-томника Толстого, в СССР не выходило еще ни одного столь многотомного издания.

Надо сказать, что Александр Иванович был богатым человеком и переписывался с некоторыми из тогдашних финансовых воротил, обсуждал с ними деловые и денежные вопросы. Этот факт не вязался с образом Герцена как светоча демократической литературной культуры, и тем не менее Лидия Яковлевна прямо-таки протолкнула его письма в печать. Это обстоятельство требует некоторого пояснения.

Имеет смысл задуматься, для чего Гинзбург понадобился вдруг именно Герцен? Ученица формалистов, всю жизнь стремившаяся отойти от них и всю жизнь продолжавшая начатое ими, одна из главных фигур в филологии XX века, Лидия Яковлевна изобрела новый жанр: чертеж характера.

Если попытаться кратко его охарактеризовать, то он строился на изучении и сопоставлении типичных черт поведения, в том числе разговора и письма, но типичных не вообще, а именно для данного человека. Лишь в пору блокады Ленинграда Лидия Яковлевна решилась на некоторые обобщения, которые по замыслу должны были оставаться только схемами, не открывавшими глубин индивидуальной сущности человека, но годившимися в качестве первого шага к ее познанию. Чертежи, не портреты. Допускаю, что она полагала этот первый шаг и последним: большее углубление в чужую душу вряд ли представлялось ей этичным. Неслучайно «Лолита» Набокова произвела на нее такое гнетущее впечатление. Она даже с некоторым облегчением объявила финал романа дидактическим, хотя Набоков вполне основательно утверждал, что не только не пишет, но даже и не читает дидактическую литературу.

Что же до нового жанра, то первый опыт такого необычного психоанализа Лидия Яковлевна проделала над самой собой и обнаружила, что для создания надежного чертежа требуется огромный массив информации об избранной личности. А среди либералов и демократов середины XIX века, описание которых с учетом давящей идеологии можно было надеяться довести до печатного станка, Герцен занимал место почти маргинала, не запрещенного, но и не признаваемого безоговорочно, стоявшего у самой границы дозволенного. Отличная модель для чертежника! Но чертеж предполагал учет множества подробностей, мельчайших черт, коль скоро Герцен не ложился в обычную систему координат. Вот почему Лидии Яковлевне понадобилось его полное собрание сочинений, повод для допуска в архивы, к его дневникам, заметкам, рабочим тетрадям и, наконец, к письмам, причем ко всем: чертеж, в отличие от портрета, должен быть точен.

Надо сказать, что письма, причем не только литературные, но и те, что касались разного рода финансовых операций, Александр Иванович писал блестяще. Среди русских классиков его эпохи, прекрасно владевших эпистолярным жанром, я бы выделил, помимо него, лишь Некрасова, который даже в случайных записках приятелям доходил до невероятного мастерства (чего не скажешь о многих его стихах и тем более прозе), а также, конечно, Чехова.

Но теперь понятно, как получилось, что первым в полном объеме был опубликован эпистолярий именно Герцена, а не канонизированного Некрасова и не Чехова, хотя последний идеально подходил для советской власти: сын бывшего крепостного, человек, самостоятельно оплативший свое образование, да еще и объявлявший себя атеистом. Однако его время пока не настало. Что же касается Герцена, то издававшийся с 1954 по 1966 год 30-томник был делом новым, но оно увенчалось успехом. Цель была достигнута, материал получен, чертеж завершен.

Рейтинги великих. Лермонтов в розыске

Рейтинги великих. Лермонтов в розыске

Замечу к слову, что существовала тогда и, можно считать, существует и теперь первая десятка русских классиков, место в которой выяснялось, однако, не на основе читательских предпочтений, а путем учета суммарных тиражей в миллионы экземпляров, изданных в СССР к 1956 году — разумеется, «по решению вышестоящих». Герцен в эту десятку не входил. Лидировал Горький (80 млн), далее шли Пушкин, Толстой, Чехов, Тургенев, Гоголь, Маяковский, Короленко, Крылов, а замыкал это почетное шествие Лермонтов (16 млн).

Правда, за прошедшие две трети века ситуация могла отчасти поменяться, но едва ли принципиально: после 1991 года многотысячные тиражи закончились. Впрочем, Лермонтов все же слегка продвинулся вперед, к Пушкину, не даром, по замечанию И. А. Гончарова, он «весь, как старший сын в отца, вылился в Пушкина».

И однако на «рейтинг» Лермонтова заметно повлияли несогласие с Гончаровым Ираклия Андроникова, а также серия его статей и знаменитые телевыступления. В 1960–1980-е годы массовыми тиражами были изданы несколько лермонтовских 4-томников, первый из которых подготовил сам Андроников. К ним примыкают и 2-томные избранные, тоже выходившие огромными тиражами.

Что же касается «отставания» Лермонтова в принципе, то, склонен думать, причина тут в необычайной загадочности этого поэта. Он попросту был не по зубам присяжным литературоведам, как и критикам до них. Не случайно В. В. Розанов писал, что вокруг Лермонтова точно ведут следствие: знают, что тут случилось что-то необычайно важное, и ищут, пытаются догадаться. Перед глазами всех, на устах многих, но не понят никем. Маяковский написал ядовитейший стих о том, как Лермонтовым занимается уже советский специалист, «всесоюзный маг-халтурщик». Но дело тут не только в халтуре. Тайна Лермонтова худо вербализируется. Андроников правильно отдавал предпочтение не научным разысканиям, а телебеседам и близким к ним статьям-эссе. Еще дальше пошел Булат Окуджава и уже средствами художественной прозы максимально приблизился — приблизил своего персонажа, князя Мятлева — к осознанию... разгадки? Нет — но, по крайней мере, к действительной сути загадки, к образу черной стороны любви, к смутному, но постепенно проясняющемуся пониманию этого необычайного мучителя-мученика, демона, певшего райские песни... Впрочем, это уже другой разговор. И похоже, выходящий за грань чертежа характеров.

Чехов и веселые картинки

Зато всегда казался понятным А. П. Чехов. И уж конечно, такого идеологически «удобного» классика власти не забыли.

Попытка издания его сочинений и писем была предпринята еще во время войны, причем в орфографическом режиме, предшествовавшем реформе Ожегова — Шапиро. Тогда свет увидел «бордовый» 20-томник, долго остававшийся самым полным изданием Чехова: двенадцать томов сочинений и восемь — писем. На его обложках впервые была воспроизведена золотым тиснением подпись автора: А. Чехов. Были и другие важные достоинства: высококачественная «тяжелая» бумага и надежный прочный переплет.

Недостатком же этого издания считалось несоответствие новым нормам академических собраний сочинений русской классики, принятым к середине 1950-х годов одновременно с прочими ГОСТами и директивами. По этой причине вслед за ним вскоре последовали два «пробных» гослитиздатовских 12-томника, «зеленый» (1956—1957) и «серый» (1964–1969), не таких полных, но зато отвечавших всем нормам, от композиции до ширины полей. Это казалось, однако, шагом назад. Письмам отводилось только два последних тома, а в десятом томе были помещены «Остров Сахалин», «Из Сибири» и ранние фельетоны. Роспись Чехова на обложках «зеленого» не воспроизводилась, хотя на «сером» была восстановлена. Что интересно, не та же самая, что на 20-томнике: за основу взяли другой росчерк Антона Павловича. Сравнивая эти два издания, можно обратить внимание на то, как постепенно улучшался и наращивался научный аппарат. Но единственное помимо этого значимое отличие — публикация нескольких рассказов, которые сам Чехов не перепечатывал после первого издания и считал неудачными. О вариантах и ранних редакциях в этих 12-томниках речи не шло. Тем более был неожидан поразительный скачок, осуществленный ровно через десять лет после выхода в свет «серого» собрания.

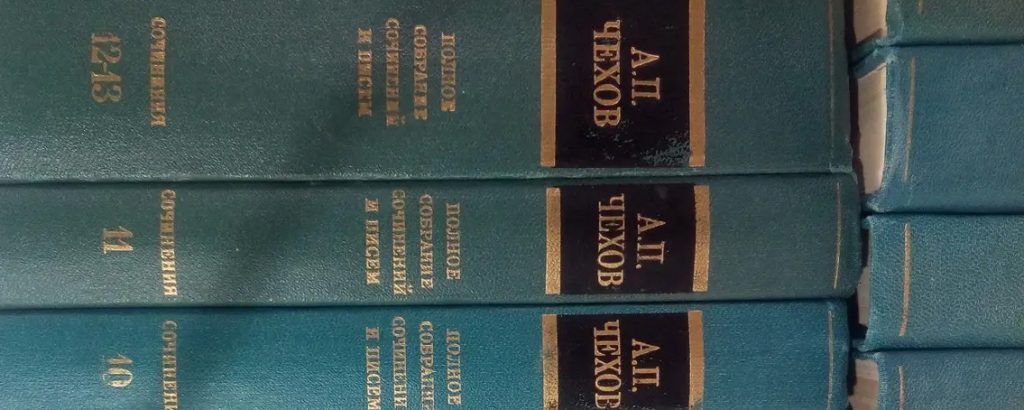

Именно в 1974 году началось издание 30-томного Полного собрания сочинений и писем Чехова. И словно бы в ознаменование доселе невиданного изобилия чеховских текстов всех видов и жанров на обложках была воспроизведена наиболее полная версия чеховской подписи: Антон Чехов. Правда, тиснение было черным на голубом фоне, но обложки были украшены по краям золотой рамкой. Ранние редакции наконец увидели свет, а с мощным справочным аппаратом не могли потягаться никакие (за одним исключением) советские многотомники. Это была несомненная удача московского отделения издательства «Наука», его триумф.

Хорошо помню то время — я учился в пятом классе и с удовольствием просматривал первые тома этого издания: как-то так получилось, что по подписке пришли сразу три тома. И тут у меня был свой особый интерес. Дело в том, что в «бордовом» 20-томнике был раздел «Подписи к рисункам» времен Антоши Чехонте, и у меня как раз был нужный том. При этом в гослитиздатовских изданиях этот раздел, к моей досаде, отсутствовал, и я с трепетом ждал, появится ли он в новом ПСС. Не то чтобы эти рисунки или даже чеховские к ним подписи были особенно забавными: юмор слишком зависит от «злобы дня», а «злоба» тех дней давно миновала, так что следовало обращаться к комментариям, чтобы понять, в чем же соль. Но мне все равно нравилось, что выходят такие сложные, «взрослые» книги, и при этом в них все же есть веселые картинки. Это собрание сочинений оказалось последним, где они появились, и первым собственно научным изданием, включавшим в себя «с исчерпывающей полнотой», как указывалось в аннотации, все написанное Чеховым. Эпистолярий — 12 томов — представлял собой четыре с половиной тысячи писем: огромное наследие, доставшееся нам, потомкам.

Между тем в 1970–1980-х годах в стране становилось все хуже с бумагой и вообще с книгоиздательскими материалами. 30-томник Чехова выпустили в плохих гнущихся обложках, которые отваливались из-за некачественного клея, да еще и бумага в этом издании была разных номеров — белые тетрадки перемежались серыми. Из-за этого, кстати, и «веселые картинки» были отпечатаны хуже, чем в «бордовом», и, хотя для них выделили особую плотную бумагу, все-таки они оказались менее четкими, слегка смазанными.

Мне довелось видеть в Музее-квартире А. П. Чехова в Москве «бордовое», «зеленое» и «голубое» издания на одной полке. Полка располагалась в поместительном коридоре и сама тоже была очень поместительной, высокой и длинной — настолько длинной, что три эти многотомника всю ее не заняли и стояли завалившись томами один на другой. Тут сразу было видно, насколько ранние издания крепче последнего: у того книжные блоки чуть не вываливались из распахнувшихся обложек, норовя отстать от корешка, частично и отставали. Молодая английская пара с ребенком в туристической сумке-колыбельке, которую они несли каждый за одну ручку, даже остановилась перед этой полкой, с изумлением созерцая контраст и удивленно переглядываясь. Тем не менее именно этот 30-томник вышел массовым тиражом — 300 тысяч экземпляров: «проект „Чехов“» был, таким образом (и вопреки всему), завершен, а Чехов стал доступен публике «с исчерпывающей полнотой».

Правда, сложно сказать, сколько полных комплектов этого издания сохранилось до наших дней. В те годы подписчики обычно брали первые восемнадцать томов, а письма не выкупали — конечно, совершенно напрасно. Это увлекательное чтение, все зависит лишь от читательской установки. Читать письма Чехова порой не менее интересно, чем его художественные произведения. Напомню письмо Антона Павловича Лике Мизиновой: «В Вас, Лика, сидит большой крокодил, и, в сущности, я хорошо делаю, что слушаюсь здравого смысла, а не сердца, которое Вы укусили. Дальше, дальше от меня! Или нет, Лика, куда ни шло: позвольте моей голове закружиться от Ваших духов и помогите мне крепче затянуть аркан, который Вы уже забросили мне на шею». И затем: «Воображаю, как вы будете торжествовать, прочитав эти строки». Существует даже театральная миниатюра, основанная на тексте этого письма. Трудно найти другого автора, чьи письма получили бы сценическое воплощение.

Отверженные тома залеживались в магазинах, и в результате часть их была отправлена под нож. Остается утешаться тем, что в последующие годы первые восемнадцать томов были допечатаны, причем подпись Чехова и рамка по краям обложки поменялись цветами. Подпись сделалась золотой, и не напрасно: 30-томник до сих пор не имеет себе равных и является настоящей жемчужиной среди большинства других полных собраний сочинений и писем — между прочим, еще и потому, что это, вероятно, последний советский многотомник, в котором практически нет опечаток. В начале 2007–2009 вышло второе его издание, без серьезных изменений (если судить по библиографическому описанию). Оно напечатано на бумаге более высокого качества и в более прочных обложках, однако — в традициях XXI века — тираж у него совсем крошечный.

Достоевский и Фридлендер

Достоевский и Фридлендер

Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского — еще один пример того, как в советское время филологам удавалось делать невероятные вещи, преодолевая сопротивление «правоверных» надзирателей.

Достоевского пробил в печать Георгий Михайлович Фридлендер. В 1971 году начал издаваться многотомник, который в итоге вышел в 30 томах и 33 книгах (последние три тома писем изданы в шести полутомах). Поскольку происходило это на моей памяти, позволю себе небольшое лирическое отступление. В 1971 году, когда появился первый том этого монументального издания, я учился в первом классе. К тому времени я уже начал читать Достоевского: мне как-то попалась «Неточка Незванова», среди героев которой были маленькие дети. Когда я перечитал роман во взрослом возрасте, то поразился, что я тогда не запомнил ничего о других персонажах, запомнил только о детях, зато все. И вот вышел первый том, я принялся его читать. На мое счастье это как раз был «легкий» Достоевский, с «Бедными людьми», «Белыми ночами» и рассказами. Впрочем, всего год спустя я осилил и «Записки из Мертвого дома», которые отлично помню до сих пор, и даже без изъятий, что выяснилось уже в университетские годы, при подготовке к экзамену. Возможно, причина тут в том, что я обсуждал тогда роман со старшими, а может быть — в (все же) условном делении литературы на детскую и взрослую. Мне кажется более интересным это второе предположение, хотя подкрепить его я могу лишь собственным опытом. Повторить эксперимент на своем сыне мне не удалось: это поколение, как известно, предпочитает «конкретику» — визуальный ряд, а не абстрактную игру воображения.

Что же касается Достоевского, то издание продолжалось, а Фридлендер между тем добился возможности нарушить множество правил. Издание имело увеличенный формат, сокращенные поля не по ГОСТу, а также то, что редко где встретишь, — нумерацию строк в случае, если есть варианты текста. Это был шаг в сторону исключительно академического издания. До тех пор так был издан только «полный» Толстой и «полный» Тургенев. Считаю возможным предположить, что увеличенный формат и нумерация строк были нужны Фридлендеру именно для постановки Достоевского непосредственно рядом с Толстым. И тут просматривается уже не конфронтация Москвы и Ленинграда, не столько противопоставление главному московскому издательству ленинградского (Достоевский был выпущен ленинградским отделением «Науки»), сколько возведение в достойный — высочайший — ранг писателя, почти запрещенного, убранного при Сталине даже из школьной программы: «...А вместо Достоевского учили Бабаевского». Показательно, что в Полном собрании сочинений Чехова, которое начало выходить спустя всего три года, уже нет ни увеличенного формата, ни нумерации строк.