Известные писатели о личности и величина таланта Льва Рубинштейна

Владимир Сорокин

Листья невидимого древа

Когда внезапно, трагически уходит старый друг — большой поэт, создавший свою, ни на что не похожую поэтику, человек неиссякаемого жизнелюбия, неповторимого чисто рубинштейновского юмора, пластики, говорка, афоризмов и стиля жизни, — мысли путаются, а слова плохо подбираются. Рассыпаются слова и формулировки.

Остаются сполохи памяти, вспышки.

Вспышки прошлого...

С текстами Льва Рубинштейна я познакомился, как часто случалось в нашем круге московских концептуалистов, раньше, чем с ним самим. В мастерской у Эрика Булатова. Это был уже канонический «Каталог комедийных новшеств» 1976 года, ходивший в «концептуалистском самиздате»: библиотечные карточки с краткими текстами посередине. Одно предложение, прочтение, пауза от перекладывания карточек, еще предложение, прочтение, пауза и — вот оно... новое! Новое! Как у Пригова, Монастырского, Вс. Некрасова, — новое, новое, что раздвигало стены культурного поля, заставляло их камень трескаться под напором. И расширялось страны Поэзии пространство! В трещины били свежие и сильные лучи. Их источник — поэт Лев Рубинштейн. В этих лучах было тепло и светло. И свежо! Остро пахло новым поэтическим озоном. Этот запах ни с чем не спутаешь. От него вскипает кровь, а в мозгу звенят хрустальные сферы обновленных слов...

Его карточки испускали некую семиотическую прозрачность, не оставляющую места для лакун двусмысленности или недосказанности. Цельность светового потока. Концептуальный лаконизм. Чистота внутреннего строя. Эти аккуратные стопки карточек светились новым, сдвигающим старое, семантически и стилистически обветшавшее, выродившееся, ставшее поэтической рутиной. Он умел использовать поэтическую рутину как никто. Рутинное в лучах его поэтики прорастало новыми смыслами, становясь ready made или образами Уорхола. Карточки вызывали восторг и недоумение. Именно такой должна быть новая поэзия.

Своими картотеками, как бульдозерами, Лев Рубинштейн сдвинул замшелый к середине 70-х мирок отечественной подпольной поэзии, безнадежно опирающийся на кости замордованного большевиками Серебряного века. К тому времени в этих костях остался лишь запах поэтической плоти. Но многие, многие еще обсасывали эти кости...

Лев Семенович был настоящим творцом нового. Расчистив свое поле, он спокойно отошел в сторону, оценил работу, удовлетворенно кивнул, поправив очки, и занялся эссеистикой. Зарабатывать деньги на тиражировании своего поэтектонического сдвига он не стал. Семена в сие поле бросали уже другие. Академизация метода — это было не его. Как истинному новатору ему это претило. «Это скучно, Володенька!» — бормотал он каждый раз, когда заходил разговор о мастер-классах, каталогизации, преподавании, музеефикации, и т. д. Только единицы из поэтов такого масштаба способны на такое...

Лев сделал дело — и двинулся в другое пространство, где ему было интересно. Он впивался в мир и писал его. Впитывал. Писал людей, события, воспоминания, сюжеты человеческой комедии. Советской и постсоветской. Его эссе исчерпывающе точны. Это взгляд человека, не уставшего от жизни, от человеческого. В нем никогда не было ни высокомерия, ни мизантропии. Ни усталости восприятия мира. Многие ли из больших поэтов способны этим похвастаться?

Я думаю, это не только характер, но и осознание важности проделанной работы. Это успокаивает творца.

В поэзии и в жизни он ненавидел пафос. Несмотря на едкость, ирония его была мягкой и беззлобной. В 80-е и 90-е мы часто выпивали, случалось многое, но я не помню, чтобы он кого-то унизил или на кого-то наорал. Когда он говорил, всегда было интересно.

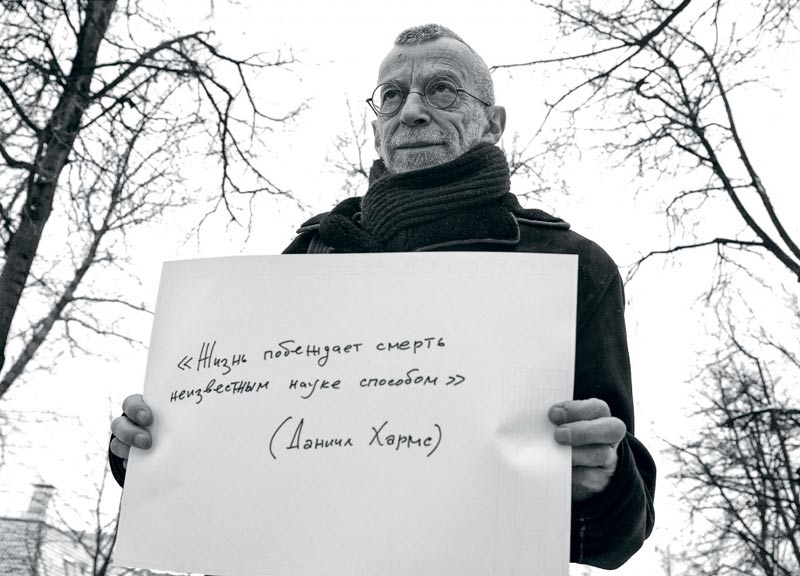

Советскую власть он воспринимал как стихийное бедствие и старался не замечать. Путинскую Россию уже замечал, переживал, что огромная страна катится-уплывает в прошлое — темное, мрачное, и писал об этом по-своему, много, подробно, с человеческой болью.

Сполохи памяти... вспышки...

Чтения Рубинштейна в мастерских, квартирах, в выставочном зале на Кузнецком. Его особенная манера откладывать прочитанную карточку, как сорвать лист с невидимого древа.

Их с Ирой маленькая квартира на Маяковке, я ночую у них на кухне.

Лева и Пригов, поющие «Давай пожмем друг другу руки — и в дальний путь на долгие года».

Триумфальные выступления Рубинштейна в Бремене, Бохуме, Берлине. Презентации его немецких книг.

Наши расслабленно-веселые прогулки по летнему Берлину, когда он получил стипендию от DAAD и год прожил там.

Его карточки по-прежнему источают свет. Их прочтут многие люди. Многие. На разных языках, в разных странах.

Твой свет с нами.

Андрей Монастырский

Мы со Львом были очень старые друзья, с 1967 года, с литературного клуба во Дворце пионеров на Ленинских горах. Лев всегда был волшебным, жизнерадостным человеком и гениальным поэтом, в нем была буквально пушкинская легкость и мандельштамовская точность и музыкальность, редкая поэтическая энергия. Его уход — огромная утрата для всех, кто его знал.

Уверен, что он ушел в лучший мир радости и света из нашей земной юдоли. Я верю в гетевскую энтелехию и не сомневаюсь, что он продолжит свой поэтический путь. Эта мысль просветляет горе утраты.

Анна Наринская

Анна Наринская

«Автор среди нас» — одна из самых повторяемых фраз Льва Рубинштейна, ее много раз использовали в качестве заголовка статьи, названия для перформанса. Сегодня, кажется, она вернулась к тому, кто ее придумал, обозначив его, пусть не во всей полноте, но болезненно точно.

Критик Илья Кукулин в посте, опубликованном в день смерти поэта, показал, как изобретенная им система стихосложения — каталогизации речи на карточках — укладывается в историю русской поэзии, подытоживая искания, начатые русским модернизмом.

Это наблюдение, подчеркивающее роль Рубинштейна в литературе, представляется особенно нужным в первые дни горя, когда кажется, что мы все потеряли в первую очередь человека, а не поэта, и есть опасность, что эта важнейшая сторона явления «Рубинштейн» окажется отодвинутой.

Но, наблюдая, как с момента, когда стало известно, что жизнь Льва Рубинштейна в опасности, ленты соцсетей и страницы самых неожиданных СМИ стали полниться его фотографиями, видео, цитатами из него, невозможно не думать: сколько же жизней он задел, как помогали его присутствие и неизменная открытость.

Как он умел оставаться принципиальным, не переходя в озлобленность. Как верил, что взаимопонимание возможно, и заражал этой верой. Как он целиком, всей натурой был противопоставлен высокомерию.

Разумеется, это было частью его таланта, но сейчас еще очень трудно сформулировать, нащупать то место, где этот человеческий, душевный талант смыкался с чисто поэтическим дарованием. Но нет сомнений, что одно обогащало, умножало другое.

Автор среди нас — и от этого нам становится лучше.

Нет сил написать эту фразу в прошедшем времени.

Сергей Гандлевский

О Леве

Оказывается, мои дети (а им под сорок!) помнят Рубинштейна сколько себя — целую жизнь! Но то, что верно для одной семьи, верно и для тысяч других читающих семей в России и по всему русскоязычному миру. Занимательная арифметика: оба молодые поколения — дети и внуки — интеллигентского сословия воспитаны при деятельном участии Льва Рубинштейна, а два старших, сверстники поэта, дошли до него в свое время, что называется, своим умом! Значит, десятки тысяч людей за десятилетия привыкли к его деятельному и умному присутствию! Какая участь! И это при том, что автор и в стихах, и в прозе без устали напоминает: «Я это так... Не принимай всерьез...»

А тогда, давным-давно, в ожидании первого появления Рубинштейна у нас в замоскворецкой коммуналке я, великовозрастный идиот, вскользь сказал дочери-дошкольнице, что сейчас зайдет лев, и, когда раздался звонок в дверь, несчастная Саша заверещала: «Не открывай!»

Это говорящее имя шло ему. Отвагой, добродушием и снисходительностью он и впрямь походил на сказочного льва. Отвага давала ему внутреннее право чувствовать себя своим в кругу правозащитников с лагерным прошлым. Добродушие и артистизм позволяли уважительно разговаривать с детьми, «занимать душу» собеседницам, непринужденно материться в посольствах и на вернисажах, посылать направо и налево воздушные поцелуи и т. п.

А снисходительность... С одной стороны, она была непроизвольным исполнением заповеди Честертона, что бить можно только вверх; немыслимо, чтобы Рубинштейн обидел кого-нибудь слабей себя. С другой стороны, снисходительность и порожденные ею несметные знакомства и приятельства соблазняли и вводили в заблуждение — и вскоре можно ожидать наплыва панибратских мемуаров.

Часами перематывая в эти скорбные дни ленту ФБ, я напал на симпатичное воспоминание Аллы Боссарт: «Как-то говорили с Левой об одном общем приятеле, хорошем парне. „Все-таки простой он чувак, что ни говори...“ — „Да ладно, — обиделась я за дружка, — не проще тебя!“ Лева посмотрел на меня с мягкой улыбкой, как на ребенка:

— Проще. Еще как проще».

Лева был тот еще гордец, но это зазнайство, о котором один художник сказал: «У меня такая гордыня, что ее как бы уже и нет вовсе».

Наш общий с Рубинштейном знакомый, деятель искусств и большой Левин поклонник, рассказывал, как тот брал у него интервью по редакционному поручению. Лева задавал вопрос, знакомый откашливался и приступал к ответу, но уже через мгновенье интервьюер перебивал собеседника и отвечал сам. На все про все ушло около четверти часа.

Непростого рода была и Левина мягкость. Мы возвращались вместе с какого-то сборища. Я был мрачен, потому что, уходя, демонстративно не подал одному человеку руки. Леве тоже не понравилась эта выходка, и на мои объяснения он сослался на свой эталон поведения — буддийский, что ли, образ гнущейся под снегом ветви, которая в конце концов все-таки сбрасывает снег и распрямляется. Для такого с виду расслабленного поведения нужна, конечно же, куда большая уверенность в своих силах, чем постоянное пребывание настороже.

И вообще, применительно к Рубинштейну хочется употребить слово «доблесть». Лет 30 назад я на неделю-полторы опрометчиво дал «информационный повод», и на мне в СМИ отсыпалась всякая сволочь. Три человека — Виктор Голышев, Алексей Медведев и Лев Рубинштейн — вступились за меня в печати; такое не забывается.

Отвага, сила, доблесть — будто речь идет о рыцаре из подростковой книжки, а не о пожилом субтильном литераторе. Мария Степанова небезосновательно приписывает Рубинштейну едва ли не героическую миссию в нынешней отечественной культуре: «Как будто Лева был залогом или обещанием того, что разумная, ясная, бодрая (он любил это слово) жизнь возможна, несмотря ни на что, и надо на ней настаивать — вести ее дальше, как линию. Что смысл возможен...»

А Лев Лосев на «Голосе Америки» объяснял значение слова cool на примере своего тезки Рубинштейна.

Но эта выправка не даром давалась. За всей неправдоподобной общительностью и легкостью угадывалось недюжинное самообладание вблизи большой тревоги. Иногда пустяк, обмолвка откроют во вроде бы хорошо знакомом человеке потайное оконце, и кое-что тщательно скрываемое прояснится. Раз в застолье воцарилась тишина, о которой говорят — «Тихий ангел пролетел», или — «Милиционер родился», и Лева вдруг громко взмолился: «Не молчите! Не молчите!»

Для разговора о вкладе Льва Рубинштейна в искусство нужны исследования, в некролог серьезный разговор не помещается. Если в двух словах, как это мне видится: Лев Рубинштейн сделал литературный анализ и авторскую рефлексию главным предметом лирики и вышел победителем из этого добровольного испытания.

Помню, на чей-то совет или реплику он огрызнулся: «Мне-то что?! Я проживаю свою жизнь». Далеко не каждый может сказать о себе такое и с такой уверенностью.

Всеволод Емелин

Среди нас молодых (40—60-летних) поэтов, измученных комплексом неполноценности, ресентиментом и алкоголизмом, Лев Семенович казался существом с другой планеты. На своем восьмом десятке он был моложе всех нас. Легкий как бабочка. Стремительный, невероятно остроумный, доброжелательный. А ведь он формировался в семидесятые годы, мрачность которых оценить можно только сейчас. А «дети свободной Российской Федерации» перманентно пребывали в депрессиях, из которых меня всегда вытаскивала встреча со Львом Семеновичем. Каждый, кому посчастливилось общаться с ним, понимал, что, несмотря ни на что, стоит жить, хотя бы для поддержки окружающих. Без него гораздо трудней. Есть впечатление, что Господь целенаправленно эвакуирует праведников с нашей территории. Боже, как грустна наша Россия. И сегодня стала заметно грустней.

Ирина Кравцова

Лев Семенович — солнце. Не жаркое, южное, обжигающее, а наше северное, льющее ровное тепло, делающее счастливым. Его стихи — любого времени — волшебны своей магической, претворяющей способностью. Они порождают и усиливают единственно нужное для жизни качество — человечность. Он сам это качество производил в избытке: улыбкой, взглядом, рукопожатием, интонацией. «Напрасно думать, что все напрасно». Так говорил Рубинштейн. Давайте прислушаемся.

Борис Куприянов

Борис Куприянов

Среди тысяч слов, сказанных о Льве Семеновиче, будут слова о его поэзии, о его позиции, но мне хочется сказать о его необыкновенной деликатности. Это крайне редкое качество в наше грубое и резкое время. Лев Семенович умел слушать и поддерживал разговор с не неприятным ему собеседником (неприятных он избегал), даже если тема ему не была близка. Он всегда пытался разобраться, понять или просто поддержать. Эта забота — почти небывалая — окружала беседующих особой атмосферой чуткости и любви, которой Рубинштейн щедро делился.

Про его юмор тоже напишут, нельзя не написать, это чудо, которым Лев Семенович одаривал окружающих. Вряд ли найдется кто-нибудь, кому довелось хоть однажды говорить с ним, кто не вспомнит рассказанные им анекдот или необыкновенную историю. Как и любой человек, поэт любил не всех вокруг, точно кого-то очень даже не любил, но нельзя было услышать от него резкости. При всем своем искрометном юморе он не использовал его как прямое оружие, обезоруживающее, оскорбляющее оппонента. Юмор его был добрым и не жестоким. Лев Семенович не мог и не желал унижать человеческое достоинство даже тех, кого считал почти что врагами. Не помню, чтобы он проявлял раздражение или агрессию. Уважение к себе невозможно без признания других и уважения к ним.

Наверное, можно не любить поэзию, можно не соглашаться с его мнением, но «оружие», которым он владел как поэт, было уникальным — он не давал возможности ненавидеть. Его можно было только любить.

Майя Кучерская

Это было в конце мая 2022 года. Всеобщая потерянность и растерянность. Студенты-писатели шлют отчаянные письма о том, что продолжать начатое до 24 февраля больше не могут. Не пишется, не живется. Мир сломался. И мы с коллегами решаем провести круглый стол о том, как выжить, если ты писатель. Приглашаем несколько прекрасных людей, разных поколений. Среди них и Лев Семенович Рубинштейн.

Соответствующие каналы гудят и угрожают. Прийти и показать. У меня за спиной сорванная только что презентация. Мне очень страшно. Но мы все-таки решаемся. И вот день Х. Я не знаю, придут нас громить или нет. Встречаю участников стола, тех, кто смог очно. Наталья Иванова, Юрий Сапрыкин. Лев Семенович.

Смотрит на меня и как-то все понимает. Мой страх. И ничего особенного не говорит, так, два-три слова, скорее междометия, скорее пожатие плеч. И выражение глаз. Смысл: я здесь. Все будет в порядке. Смысл: не бойтесь. Смысл: видали и не такое. Не дадимся. Мягкая улыбка. Тепло.

Он совсем маленький, птичка. Но я перестаю бояться. Все будет в порядке. Потому что Лев Семенович. Он садится рядом. И поглядывает на меня всю ту нашу встречу. И на его взгляд, тихий, спокойный, ласковый, бесконечно мужественный, бесконечно поддерживающий, опираюсь все долгие два часа.

Он говорил о том, что в их время сказать о написанном тексте, что такое и напечатать можно, значило обругать его. Что была создана вторая культура, в которой все они и существовали. И нет, не пытались выстраивать диалог. Но это все даже не так важно. Взгляд. Теплый, человеческий, сочувствующий.

Лев Семенович, спасибо, что светили столько лет. Ваш уход пока невозможно ни осознать, ни принять.

Евгений Асс

Мне еще трудно принять утрату Левы. Еще не получается складно выразить свое понимание этого грандиозного явления: Лев Рубинштейн.

Уже ясно, что без него мир не полон и будет нелегко возвращаться в Москву и жить там, где его нет. Мы были знакомы с середины 1980-х, сблизились в 2000-е, но в последние годы, начиная с ковида, продолженные смертью моей жены, а потом и войной, Лева стал самым дорогим и самым нужным мне человеком. Я как сейчас слышу в ответ на мои жалобы, сомнения и тревоги его резкое утвердительное «понимаю», и сам факт его понимания становился для меня утешением и решением. Он вообще все понимал. Может быть, благодаря этому всеобъемлющему пониманию, маленький и хрупкий, он оказался самой надежной опорой в нашем шатающемся мире. И не только для меня, но еще для многих людей. Не помню, чтобы чья-то смерть вызывала такое всеобщее слитное горе и признание в любви.

Борис Гройс

Хорошо помню, как был впечатлен первым услышанным мною чтением Льва Рубинштейна. Мне, разумеется, и до того доводилось достаточно часто слушать поэтов, читающих свои стихи. Обычно все они стремились увлечь слушателя мелодией стиха — заставить забыть время и место чтения, погрузиться в мир поэзии. Лева выбрал противоположный путь. Он читал с карточек и каждый раз, прочтя карточку, клал ее на стол. Удар карточек о стол отбивал монотонный ритм. Это был нейтральный, деловой, холодный ритм, напоминающий ритм метронома, отмеривающий ход времени. Движение руки возвращало слушателя/зрителя к обстановке комнаты, в которой проходило чтение. Текст на каждой карточке был романтичен, поэтичен, но краток. Чтение казалось испытанием поэзии на прочность — выдержит ли она конфронтацию с реальностью времени и пространства, в которое событие поэзии оказалось помещено, или исчезнет в них. Соответственными были поза поэта и выражение его лица. Лева был абсолютно сосредоточен, стопроцентно сконцентрирован на процессе чтения — было такое впечатление, что он проводит операцию, от которой зависит жизнь пациента.

Недавно я видел видео, на котором видно, как Лева читает свои карточки. Но поскольку дело происходило на экране компьютера, а не в одном помещении со зрителями, впечатление сосредоточенности и напряжения терялось. Конечно, потерялась и новизна приема. И все же… Сейчас, после смерти Левы, много пишут о том, каким он был очаровательным человеком и обаятельным другом. Это, конечно, так. Все, кто знал Леву, могут это засвидетельствовать. Но все же, когда я думаю о Леве, мне прежде всего вспоминается то выражение внутренней сосредоточенности, которое так поразило меня в тот первый раз — и которое я позже время от времени видел на его лице. Сосредоточенности на чем? Этого, как кажется, нельзя узнать со стороны. И все же, когда я вспоминаю его чтение, я думаю: наверное, сосредоточенности на ходе времени. У Левы есть замечательный текст с рефреном: время идет. На поверхности жизни происходит и то и это — а время идет. Жаль, конечно, но время идет.

Даниил Да

Представляю, что сказал бы Лев Семенович, читая собственные некрологи: посмеялся бы над банальностями, тут же выхватил бы парочку заезженных фраз и, обкатывая, несколько раз произнес бы их вслух, голосом кого-то из политбюро: «После тяжелой продолжительной болезни...», потом вспомнил бы какого-нибудь Сашку Смирнова («с моим приятелем как-то произошел похожий случай...») и т. д. А уж ситуация с преждевременным объявлением о кончине, думаю, и вовсе бы его насмешила. Ничего пафосного, лживого и официального Лев Семенович не терпел, чуял этот коктейль за версту и мудачеств не прощал.

Так получилось, что несколько лет мы провели в одном кабинете, на соседних стульях в редакции «Граней» — Лев Семенович писал на древнем компьютере свои колонки, я трудился новостником. В обед он выходил на кухню, оттуда слышался скрип дверцы холодильника, треск пластиковых контейнеров со снедью, потом тонко звенела бутылочка. «Даня, не могли бы вы подойти на минутку?» Коля Руденский, ныне тоже покойный, тяжело вздыхал от монитора: «Ну Лев Семеныч, дорогой, человек же только на работу пришел, а вы его отвлекаете своими глупостями...» Но я был рад отвлечься и бежал на зов. На столе между рюмочек лежали мармеладки ядовито-розового цвета, и ЛС, показывая на них рукой, многозначительно замечал: «Созданы самой природой!»

Шуток у ЛС было предостаточно, а чувство юмора вполне панковское. В лифте, например, он часто делал вид, что нажимает кнопку вызова, а потом строгим голосом говорил в динамик: «Диспетчер! Одолжи п...у на вечер!» Частушка «Я не знаю как у вас, а у нас в Японии» в исполнении ЛС доводила меня до слез. Однажды я так же в шутку попросил Льва Семеновича написать блерб для моей книжки, сказав, что размещу его не сзади, а на первой обложке, вместо имени автора, чтобы лучше продавалась. ЛС посмеялся, а потом все же прислал текст.

В середине 1970-х режиссер Вернер Херцог, узнав, что его знакомая Лотте Айснер тяжело заболела, провел личный ритуал, пройдя пешком из Мюнхена в Париж, решив, что, если он осилит маршрут и дойдет до конца, Айснер выживет. Всю эту неделю я пытался найти свой личный ход, и схожим, не сговариваясь, занимались все, кто любил ЛС: постили его стихи и фотографии, вспоминали, надеялись.

Похожий на не очень крупную птичку, состоящий будто из легких жил и костей, ЛС был хрупким и прочным одновременно. Если вы когда-нибудь держали в руках птицу, то должны помнить это ощущение: легкости и в то же время — силы. Отчасти от этого в произошедшее не верится вовсе: на этом злополучном переходе будто столкнулось неживое с живым, тяжелое — с воздушным, бессмысленное — с ясным. Бессмысленное в этот раз, увы, победило. Но и над банальностью этой фразы Лев Семенович тоже бы, думаю, посмеялся.