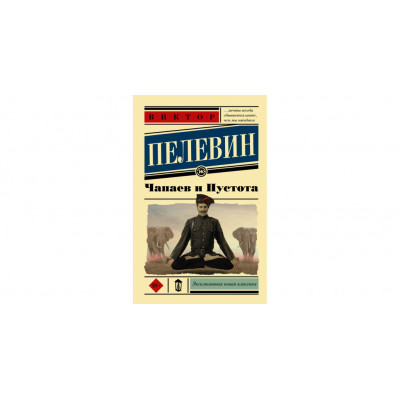

Что не так с книгой Софьи Хаги об авторе «Чапаев и Пустота» и «Generation „П“»

Со времени выхода и громкого успеха романа «Чапаев и Пустота» самой судьбой было предначертано появление книг, в названии которых стояло бы «Пелевин и...». Так и случилось. Первой была малоудачная попытка биографии «Пелевин и поколение пустоты». Теперь вот вторая. Впрочем, странно, что книг о Пелевине вообще мало. Кроме упомянутых, еще был небольшой, на 184 страницы, сборник статей «Литературные стратегии Виктора Пелевина» — и все. Почему так, тема сама по себе интересная. Рискну предположить, что Пелевин, как и всякий великий писатель, предмет исследования крайне неудобный, непонятный и из ряда вон выходящий. Критику нужны и временна́я дистанция, и адекватный метод, и даже какая-никакая конгениальность. А чтобы мое предположение не осталось голословным, разберу его на примере наконец-то первой полноценной критической монографии о Пелевине.

Ее не так давно, в 2021-м, написала Софья Хаги, профессор русской литературы Мичиганского университета. Поставив перед собой задачу раскрыть «философскую проблематику (не)свободы в произведениях Пелевина», она полагает, что ей удалось «нарисовать максимально полный портрет Пелевина как художника и мыслителя». Путь к этой цели занял у нее четыре главы. В первой она исследует роман «Generation „П“» как «техноконсюмеристскую антиутопию», отдельно отдавая дань его языковым играм как орудию «социальной критики». Вторая глава посвящена теме постгуманизма в творчестве Пелевина, выразившейся в представлениях о современном человеке то как о животном, то как о компьютере и машине. В третьей главе автор погружается в историософию Пелевина, разбирая его пессимистическую эсхатологию и альтернативную «альтернативную историю». Наконец, четвертая глава демонстрирует, как Пелевин на интертекстуальном уровне работает со своими литературными предшественниками (в качестве примера взяты Достоевский и братья Стругацкие) и как виртуозно использует «различные иронические стратегии» ради все той же социальной критики.

В качестве теоретической базы Хаги использует идеи известных западных критиков консюмеристского общества и наступающего постгуманизма: Маркузе, Фуко, Бодрийяра, Фукуяму, Жижека. Находя между ними и Пелевиным много общего, она уверяет, что «мысль Пелевина бывает не менее острой и проницательной, чем наблюдения лучших теоретиков», тем самым как бы подтверждая старую максиму, что в России литература заменяет философию. Неудивительно, что важная для русской литературы тема (не)свободы является определяющей, по мнению Хаги, и для Пелевина, а он сам, несмотря на свою разрушительную иронию и «увлечение буддизмом», остается «самым настоящим русским классическим писателем-идеологом» вроде Достоевского.

И еще пара слов, прежде чем мы приступим к предметной деконструкции сего опуса. Временами кажется, будто Хаги читала по-русски все — от «Философии культа» Флоренского до «Истории античной эстетики» Лосева, от «Гравилета „Цесаревич“» до «Метро 2033». Это вызывает уважение. Однако при ближайшем рассмотрении вскрываются проблемы. Пытаясь ухватить многое, автор порой допускает элементарные ошибки. Так, она считает, что «эпоха феодальной раздробленности была до Киевской Руси». Или не понимает, что слово «креатифф» у Пелевина отсылает к падонкаффскому жаргону, а не «написано на „иностранный“ манер». И это еще мелочи. Куда более существенным можно назвать то, что Хаги ни разу не упоминает в качестве предшественников, повлиявших на Пелевина, писателей Южинского кружка, в первую очередь Мамлеева. И совсем главный, решающий провал — она абсолютно не знает буддизма.

Достаточно прочитать любой роман Пелевина, чтобы понять, какую важную роль играет для него буддизм. Собственно, он и отвечает за ту самую метафизику, которая стоит в названии книги Хаги, но которая автором практически игнорируется, разве что иногда всплывая в виде абстрактного «солипсизма». Как Хаги понимает буддизм, видно из фразы: «Буддизм, имеющий для Пелевина большое значение, также поощряет естественное слияние с природой». Все верно, только не с природой в смысле флоры-фауны (она иллюзорна), а с природой будды как изначальной основой всего сущего! Метафизика буддизма, если пояснить ее очень кратко и не вдаваться в различия между доктринами разных школ, строится на том, что есть единая (точнее, недвойственная) и абсолютная реальность, с точки зрения которой всякое феноменальное и индивидуальное существование признается фантомом, наведенным эгоистическими устремлениями, и должно быть без остатка отброшено. Стоит ли говорить, что с этой точки зрения любая пелевинская «социальная критика» направлена не на «проблему освобождения личности из общества-тюрьмы», как считает Хаги, а единственно на проблему освобождения от концепции личности как таковой — как, впрочем, и от всех остальных концепций (свободы, общества, истории, искусства и проч.), стоящих на пути между «нами» и невыразимой реальностью!

Было бы даже оскорбительно для любого знакомого с творчеством Пелевина читателя приводить здесь бесчисленные примеры того, как он, буквально следуя за «великим борцом за освобождение человечества Сиддхартхой Гаутамой», расправляется с нашими представлениями о существовании самостоятельного «я», с одной стороны, и самостоятельного внешнего мира, с другой. Собственно, сама Хаги немало цитирует подобных пассажей, неизменно превратно их истолковывая. Вот она берет известный трактат Че Гевары (из романа «Generation „П“»), где сказано, что современный человек, «Homo Zapiens» — «это остаточное свечение люминофора уснувшей души, фильм про съемки другого фильма, показанный по телевизору в пустом доме», и видит в этой характеристике... «власть технологий», выражающуюся «в последовательном описании людей в терминах техники (телевизоров или компьютеров)»! Как будто немногим ранее Че Гевара прямым текстом не сообщал, что «главной причиной плачевного состояния человека в жизни является прежде всего само представление о существовании человека, жизни и состояния плачевности», неважно, выражено ли это представление в терминах «твердого» материального мира или «мягкого» виртуального (в последнем случае усугубляется только степень наведенной иллюзорности).

Или другой пример. Цитируя «ключевой» для Пелевина, как считает Хаги, фрагмент из романа «Ананасная вода для прекрасной дамы», про то, что «душа» — это «луч вечного неизменного света, который падает на выползающую из мозга кассовую ленту с результатами вычислений, гласящих, что никакой вечной сущности внутри этой машины не обнаружено», Хаги недолго думая трактует его как указание на существование в текстах Пелевина двух версий представлений о «душе» — современной материалистичной, редуцирующей «душу» к физиологии мозга и делающей человека «бездушным», и традиционной, в рамках которой «душа создана Богом и не сводима к материальным процессам». Первая версия как будто бы негативная, зато вторая — позитивная, что нашего автора немало воодушевляет, побуждая все-таки увидеть у Пелевина «верность этико-гуманистической парадигме». Между тем у Пелевина-то все наоборот! Никакая индивидуальная, тем более вечная «душа» не существует (что и фиксируют вычисления), вечность и бытие закреплены исключительно за тем «ясным светом» (термин тибетского буддизма), который есть высшее и абсолютное состояние просветленного ума, постигшего пустотность всего, в том числе самого себя.

Приверженность социальной критике (уровень «политики») раз за разом обманывает Хаги, заставляя ее останавливаться на самых буквальных, проговариваемых героями в тексте смыслах и не замечать смыслов более глубоких, метафорических (уровень «метафизики»). «Empire V» для нее — это роман о «просвещенном вампиризме», сообществе повелителей земли, которые когда-то сосали кровь у простых людей, а теперь перешли на «молочное животноводство» и сосут баблос. Этим, как полагает Хаги, Пелевин обыгрывает современную систему технологического консюмеризма, которая управляет населением «не посредством физических и психологических мучений», как тоталитарные государства, а «с помощью социальной инженерии, подстегивающей человека приобретать вещи». Вампиры духовно пусты и порочны, а главный персонаж Рома «продался силам зла». Не хватает только народной революции, сметающих господ-кровососов (пардон, баблососов), и положительного героя, возглавляющего передовой отряд борцов за социальное равенство.

Почему этого нет у Пелевина? Отнюдь не потому, что антиутопии Пелевина «пессимистичны» и «нигилистски безнадежны», а потому что они вообще не антиутопии! Его романы критикуют не социальный строй, а метафизический. Точнее, его отсутствие и зацикленность людей исключительно на «физике». Вампир у Пелевина — прозрачнейшая метафора человеческого эго с его неуемной жаждой и служением языку (кстати, Хаги в своем анализе «Empire V» совершенно игнорирует эту «душу и суть вампира»). Все мы вампиры, пока убеждены в своей эго-индивидуальности и подчиняемся навязанным нам языком «гламуру и дискурсу».

Как явствует из сказанного, Хаги не очень понимает, зачем Пелевин отдает столько сил разоблачению иллюзорности «я», и видит в этом в лучшем случае свидетельство того, как «система расшатывает (а то и вовсе уничтожает) само представление о человеке как носителе свободной воли, разума и этики», а в худшем — «очередную метафору солипсизма». В худшем, потому что от Хаги напрочь ускользает смысл пелевинского «солипсизма». Действительно, Пелевин несколько раз в своих романах («Чапаев и Пустота», «Любовь к трем цукербринам») упоминает «критический солипсизм». Хаги старательно выписывает из словаря определение солипсизма («единственная существующая реальность — „я“»), а в добавке «критический» видит «обыгрывание критического реализма как противоположности субъективного идеализма». Но зачем нужно это «обыгрывание»? И как все это сочетается у Пелевина с неустанным обличением «я»?

Разгадка проста. Критический реализм нужно противопоставлять не субъективному идеализму (практически совпадающему с солипсизмом), а реализму наивному, не испытывающему никаких сомнений в реальности любых данных внешнего мира. Тогда критический солипсизм в сравнении с солипсизмом наивным (как его понимает Хаги) будет разоблачением реальности не только внешнего мира, но и реальности самого «я»! К сожалению, автору не удалось взять даже эту планку, что уж говорить о следующей. Я имею в виду тот пассаж из предисловия к «Чапаеву и Пустоте», где Урган Джамбон Тулку VII предполагает, что «специалисты по литературе, вероятно, увидят в нашем повествовании всего лишь очередной продукт модного в последние годы критического солипсизма», тогда как это произведение «является первой в мировой культуре попыткой отразить художественными средствами древний монгольский миф о Вечном Невозвращении». Поскольку Хаги не разобралась даже c критическим солипсизмом, то неудивительно, что «миф о Вечном Невозвращении» она толкует уж совсем неадекватно: как «превратившееся в нелепицу „вечное возвращение“ Ницше»! А ведь буддийская концепция «невозвращения», то есть разрывания всех кармических связей с миром, которые и ведут к следующим рождениям, примерно на двадцать пять веков старше Ницше и уж никак не является нелепицей. И стоило бы прислушаться к словам «председателя Буддийского Фронта Полного и Окончательного Освобождения», что это самое ценное, что есть в романе!

Когда Петр Пустота мечтает «расстаться с темной бандой ложных „я“», он стремится к духовной свободе. Но неверно считать, что проблема (не)свободы центральная в творчестве Пелевина. Как понял Петр далее, в сущности, все мы полностью и изначально «свободны от всего». Просто не знаем об этом. Единственное, что нас отделяет от этой свободы, от вечного ясного света, от Внутренней Монголии, от природы будды, от нирваны — это неведение (буддийская авидья). Именно и только неведение порождает окружающий мир и нашу индивидуальность, а главное — привязывает нас ко всему этому. Разоблачить, вскрыть это неведение — основная миссия что буддийского проповедника, что писателя Виктора Пелевина. Потому-то так порой похожи его романы на трактаты и проповеди, потому так часто поучают и пускаются в пространные объяснения их герои, потому-то столь охотно пользуется Пелевин конспирологическими образами стоящих за кулисами этого мира тайных сил, что все это ведет к одной цели — разъяснить, как работает неведение и как от него избавиться. Суть, которая осталась бесконечно далека от «специалистки по литературе» из Мичиганского университета, проштудировавшей все романы Виктора Олеговича и написавшей о них книжку в 400 страниц.

По правде говоря, я не отдам Хаги даже версию, что следует различать двух Пелевиных — один пусть будет радикальный буддист-метафизик, создавший «Чапаева и Пустоту», «Т» и «Смотрителя», но другой-то — социальный критик, которому принадлежит немало едких пассажей, высмеивающих консюмеризм и «коммодификацию» (превращение чего угодно в товар). Как я уже писал, если он и критик, то никак не социальный. Весь его талант и вся ирония направлены отнюдь не на то, чтобы сохранить «хоть какую-то надежду на ремонт прогнивших социальных структур». Напротив, как однажды постиг Петр Пустота, все наши общества — «разные варианты одного и того же кошмара, который никак нельзя изменить к лучшему. Кошмара, от которого можно только проснуться».

Проснуться, преодолеть неведение, обрести запредельную мудрость (буддийскую праджню) — ради таких благих целей не зазорно написать и тысячу книг. В этом смысл пресловутой «повторяемости» Пелевина. Пелевин повторяется не потому, что, как думает Хаги, «идеи закончились», «главные проблемы современности выявлены, осталось только исследовать нюансы и при этом как-то сочинять новые сюжеты и книги». Он повторяется потому, что вечно вращение круга сансары, бесконечно число непросветленных живых существ и крепок обет бодхисаттвы спасти их всех от неведения. Каждому времени нужен свой роман, каждому поколению — своя проповедь, каждому читателю — свои, обращенные только к нему слова. Когда-нибудь их услышит и Хаги.