"Чем убедительней старались разгадать его – тем неразгаданней он оставался": последние слова Тургенева

Предчувствовал ли он, какая свистопляска поднимется вокруг него? Похоже, что предчувствовал. Правда, теперь не мог ни отвечать, ни чертыхаться, ни-че-го. Он перешёл в другое измерение. Просто за ним тянулись шлейфы.

За нигилистами угрюмыми и «лишними людьми» шли девушки, как на подбор – тургеневские. Шли страшные скандалы, споры и разоблачения, даже суды. Великий он писатель или только выдающийся. Кому принадлежит: Востоку или Западу? Какому поколению: отцов или детей? Отдельная истерика – вокруг его имущества: кому и почему ушло наследство. Взахлеб разгадывали тайну его несбыточной любви к певице. Наконец, решали: что писателю его народ – что он народу.

Спорщики готовы были придушить друг друга: правые и левые, белые и красные, державники, славянофилы, западники, ханжи, эротоманы, коллеги-литераторы и так, случайные читатели. Напраслины перемешались с истинами. Тургенева торжественно душили шлейфами, как статую Лаокоона.

И всё-таки Тургенев ускользал: чем убедительней старались разгадать его – тем неразгаданней он оставался.

Иван Сергеевич был автором шести романов, ставших классикой русской и мировой литературы. Но все, что с ним случилось в 1883-м, и до, и после его смерти, 140 лет спустя читается, как неизвестный и пронзительный седьмой роман Тургенева. Писала за него уже судьба, история.

Вот вкратце несколько штрихов и эпизодов – по-моему, небесполезных для читателей и в наши дни.

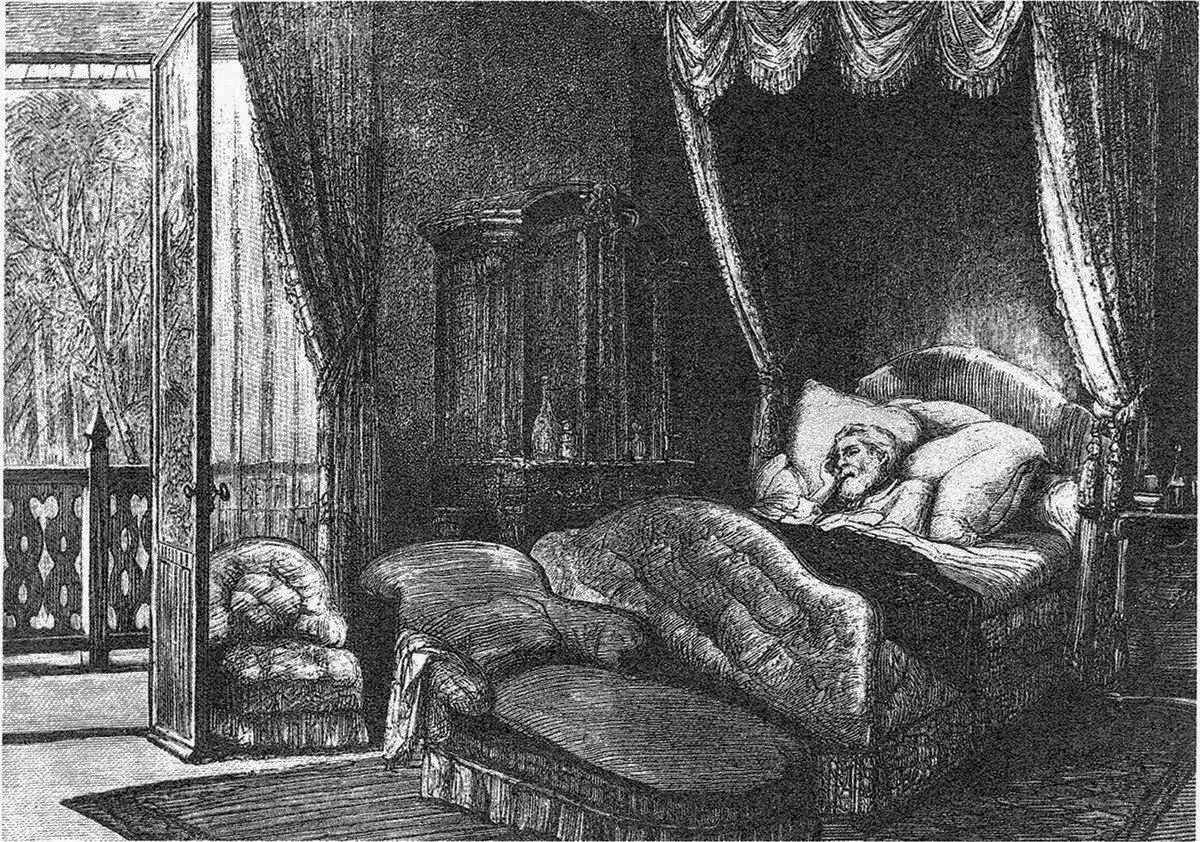

К августу не осталось никаких иллюзий: дни Тургенева были сочтены, и поток сочувствующих посетителей (чаще просителей) писателя в Буживале сразу же почти иссяк. Конечно, боли адские, общаться тяжело, писать уже не мог. Но в голове еще столько сюжетов – он успел продиктовать Аделаиде Луканиной последний очерк «Пожар на море». И теперь просил ее не уезжать – но ей понадобилось. Девушка была с дипломом врача, увлекалась анархической идеей, он пристраивал ее рассказы, а теперь-то что – исчезла. Попросил приехать убежденного марксиста Германа Лопатина – тот вспоминал потом, что пожалел 5 франков на дорогу: все равно же умирает.

Кто навещал Тургенева по-прежнему и чаще всех – так это живописцы: не только потому, что видели в писателе «истинного художника слова», не только потому, что он был почетным секретарем и душой парижского «Общества взаимного вспомоществования русских художников». Просто они его любили. Верещагин, баталист, «Апофеоз войны», только недавно был – Тургенев жаловался: столько не успел, художник убеждал: еще успеет. А приехал в следующий раз – в день смерти, когда писатель был уже без сознания. И Боголюбов так же. Перечитал в Нормандии тургеневскую «Первую любовь» – примчался за неделю до того, Виардо за дверью попросили уточнить у Тургенева: где похоронить? Боголюбов наотрез. Уходя, поцеловал руку писателя. «Зачем вы это делаете? – сказал Тургенев тихо. – Вы любите людей, и я их старался любить сколько мог, так любите их всегда, прощайте». Боголюбов зарыдал и кинулся вон. И тоже не успел проститься: прилетел – писателя уже перевезли из Буживаля на рю-Дарю, в подвал парижского храма Александра Невского. Художника Харламова и вовсе не пустили на порог.

Теперь они все вспоминали: перед последним своим Новым годом, в декабре 1882-го, Тургенев смог приковылять к ним в «художественный клуб» вместе с Полиной Виардо. Играл Антон Рубинштейн, два романса «скорее сказала, чем спела» Виардо – но «все были в восторге». И Тургенев слабым голосом читал свои «стихотворения в прозе». В одном он сравнивал себя с куропаткой: столько птиц кругом – но именно она подстрелена. «Почему же именно я?» В стихотворениях была пустыня безысходности: «Куда мне деться? Что предпринять? Я как одинокая птица без гнезда. Нахохлившись, сидит она на голой, сухой ветке. Оставаться тошно... а куда полететь? <…> Она сложила, наконец, крылья... и с протяжным стоном пала в море. <…> И не пора ли и мне - упасть в море?»

Последним днем, 22 августа (3 сентября) был понедельник. Проститься c ним «домашние» решили в воскресенье. Присутствовали: Полина Виардо, её сын Поль, дочери Клоди и Марианна, оба зятя, Дювернуа и Шамро. Кроме того, гувернантка г-жа Арнольдт, сиделка с мужем. И случайно оказавшийся именно в эту минуту князь Александр Мещерский, член Русского географического общества, родственник и приятель Герценов.

Тургенев говорил по-русски. Собравшиеся недоумевали: полжизни объяснялся с ними на чистейшем французском – и вот. Хорошо, Мещерский оказался в роли переводчика.

У изголовья на коленях всё время стояла любимица писателя Клоди. Тургенев обращался исключительно к ней и ее мужу Шамро. Были они – и фоном остальные. В какое-то мгновение Полина Виардо не подошла, но «пододвинулась к нему ближе». Он «встрепенулся», произнёс загадочную фразу: «Вот царица цариц, сколько она добра сделала!» Так Мещерский записал. Среди сценических героинь Полины Виардо царицей была, пожалуй, только леди Макбет – пару месяцев назад Тургенев так и назвал ее, и все решили: это от болезни. Что он имел в виду, теперь неясно. Впрочем, он тотчас переключился на Клоди. Говорил, как с дочкой, любимой Диди: пусть ее сын вырастет «честным, хорошим». Сказал, что у ее мужа «славное, русское, да, русское лицо», что им он верит. А остальным? Остальных просил приблизиться – чтобы «чувствовать их около себя». Они казались ему «белесоватыми».

Дальше – он вдруг путанно заговорил про «русских царей» и «царя Алексея второго». Мещерский списывал на бред – но всё же. Был царь Алексей, отец Петра Первого. Был законный наследник Петра – сын от первого брака Алексей. Он должен был по праву стать Алексеем Вторым – но не стал. Был обвинён в предательстве, подвергнут пыткам, умер, не дождавшись казни. Пётр объявил, что муки совести заели.

И все же любопытно… Впрочем, все равно услышать было некому.

Никто вокруг его не понял. Спрашивали друг у друга: кескильди? qu’est ce qu’il dit? Что он говорит? «Можно было догадаться, – написал Мещерский, – что в полузатемненном сознании умирающего все еще переплетались две стороны его жизни: домашние и семейные привязанности с любовью и преданностью родине, к русскому, к национальному». Но речь была уж чересчур «простонародной»: будто «русский простолюдин, дающий жизненные напутствования своим семьянам».

Утомило. Позвали доктора. Вспрыснули морфий, чтобы не слушать бред. Облегчили страдание. Больной впал в полузабытье, как только отходил и пытался что-то сказать, морфий повторяли. Назавтра, в понедельник, в два часа пополудни Тургенева не стало.

* * *

Все наконец вздохнули и пришли в трагический восторг. Полина Виардо: «Величественное спокойствие смерти снова сделало его прекрасным». Ее дочь Марианна: «Он был дивной красоты на смертном одре». Издатель Стасюлевич: «Он никогда при жизни не был так величествен». Художник Липгарт. «Он был прекрасен как бог». Снова Полина Виардо: «В иные минуты казалось, вот-вот улыбнется».

Пришли буживальские соседи, вдова и дети эмигранта-декабриста Николая Тургенева. Сын его, скульптор Петр Тургенев, снял гипсовую посмертную маску и слепок кисти правой руки писателя. И спрятал с глаз долой: «Не могу видеть без боли дорогие мне черты, искаженные страшными предсмертными муками».

Какое-то несовпадение. Письма Полины Виардо были написаны высоким слогом: «Ах, не понимаю, как мое сердце еще не разорвалось! Боже мой, какое страдание!» На этом фоне меркнет, видимо, такое приземленное письмо другой любимой актрисы, Марии Савиной: «Мне кажется, что я ослепла наполовину или сплю летаргическим сном: слышу, чувствую – и не могу крикнуть. Всю ночь сегодня перечитывала дорогие письма – четыре последние года его жизни».

Возможно, дело просто в разных темпераментах.

* * *

В среду профессор Бруардель с докторами Сегоном, Декутом и Латте провели вскрытие и пришли в восторг. Во-первых, мозг писателя красив – необыкновенно симметричные извилины. А во-вторых, мозг весом 2012 граммов – это гораздо больше среднестатистического!

В пятницу, 26 августа (6 сентября) в церкви Александра Невского отпевал Тургенева протоиерей отец Дмитрий Васильев, земляк Тургенева, орловский. Присутствовал посол Орлов, чины и генералы. Множество художников. И группа революционных разночинцев. Соединилось несоединимое – французских журналистов это привело в восторг. В то же утро парижская газета опубликовала письмо социалиста Петра Лаврова – о том, что покойный писатель втайне помогал деньгами оппозиции. Конечно, поднялся скандал. Лавров прекрасно знал: Тургенев помогал деньгами всем, и часто без разбора. Знал, что Тургенев недавно был автором (хотя и анонимным) благословляющей на царство публикации ко дню восшествия Александра III. Знал, что великие князья к Тургеневу заезжали даже, когда он слег – чтобы проститься. Да много чего знал Лавров – но главное, он «застолбил» Тургенева: он «свой», он оппозиционный.

Где хоронить? Пока шли пересуды, Полина Виардо вела переписку с российским министром внутренних дел Дмитрием Толстым о перевозке Тургенева. Французская таможня буквоедски требовала, чтобы указали: куда именно. Переписка затянулась. Известно было, что писатель просил вернуть его в Петербург, «положить его рядом с Белинским». Место на Волковом кладбище рядом с критиком было занято Добролюбовым. Распорядители – Литературный фонд помощи писателям (основанный не без участия Тургенева) выкупил за полторы тысячи место на 10 могил возле храма Спаса Нерукотворного. Предложили перенести туда Белинского и Добролюбова – и рядом положить Тургенева. Вдова Белинского протестовала, критика оставили в покое.

Все разрешения на перевозку Тургенева через границы были получены лишь к 13-му (25) сентября. Отъезд назначили на 15 (27) сентября, потом перенесли, то документы не нашли, то на вокзале встречали испанского короля – отправили Тургенева лишь 19 (1 октября).

Почему Полина Виардо не собиралась ехать на похороны? Во-первых, все-таки Тургенев ей не муж, а муж Луи скончался за три месяца до этого, и у нее свой траур. Во-вторых, она и не могла поехать, даже если б очень захотела. Атмосфера вокруг похорон сгустилась – Виардо ругали, не стесняясь в выражениях. Как написал художник Боголюбов художнику Крамскому: «Конечно, мы все русские в негодование пришли, да ничего тут не поделаешь, баба Виардиха бойкая, нраву не препятствуй, гнула его в бараний рог при жизни, согнула и в погребении».

Но Боголюбов все-таки был деликатней всех: «Полина Виардо, по-моему, была с Иваном Сергеевичем истинная пара по умственным достоинствам. Что у нее нет души, что все расчет — это другое дело, но по честности, не наше дело». Как бы то ни было, «эта семья, хоть и французская, хоть и не понимавшая его последних русских слов, была для русского писателя самой дорогой во всем свете». По крайней мере именно через Боголюбова Полина Виардо ответила на все упреки – как отрезала: «Какое право имеют так называемые друзья Тургенева клеймить меня и его в наших отношениях...»

Короче говоря, решили: от семьи поедут трое. Правда, муж Марианны, Дювернуа, тут же заболел. Так что поехали в Россию двое: любимица Клоди с супругом, владельцем типографии Жоржем Шамро. Не ехать им было совсем нельзя. Да просто совестно – вот уж кому Тургенев денег не жалел.

Но на торжественном прощании на Северном вокзале среди выступавших был литератор, академик Эдмон Абу – и в речь о Тургеневе француз витиевато вставил политические выпады против германского канцлера Бисмарка. Тургенев был тут ни при чем – его укутали слоями в непромокаемый шёлковый саван, свинцовый ящик уложили в гроб из ясеня (по другой версии, дубовый) с серебряными ручками. Гроб вышел весом больше полутонны – его упаковали в ящик под именем «H-1». Вагон прицепили к пассажирскому поезду, шедшему из Парижа через Берлин на Петербург.

Тут немцы отомстили за слова Абу. В Берлине, на Потсдамском вокзале, поклонники и друзья Тургенева готовили торжественное прощание с писателем. Но траурный вагон отцепили, ящик Н-1 перенесли в товарный склад, наутро отправили по другой ветке. Проводы не состоялись. Сопровождающим г-ну Шамро с женой Клоди пришлось догонять ушедший поезд. Догнали в приграничном российском городке Вержболово (ныне это литовский Вирбалис) 23 сентября (5 октября).

Ящик Н-1 приехал в Россию больше чем через месяц после смерти Тургенева. В сопроводительных бумагах значилось без уточнений: «покойник – 1». Одна штука. Один экземпляр. Один такой. Встретил его представитель похоронной комиссии, издатель «Вестника Европы» Стасюлевич. Но ехать в тот же день нельзя: приедут в воскресенье, неудобно хоронить в выходные. А потом в понедельник день смерти Иоанна Богослова: то есть, надо привезти Тургенева в Петербург во вторник, надо ждать в Вержболове трое суток.

* * *

Пока добирались до Петербурга, в столице заседало Мещанское общество, объединявшее торговцев и ремесленников, стоявших ниже купеческого сословия. Обсуждали постановление Гордумы: по предложению городского головы Ивана Глазунова хотели выделить из казны 3 тысячи рублей Литфонду на похороны писателя и 6 тысяч на именные стипендии. В Мещанском собрании протестовал трактирщик Кульков: жирно будет Тургеневу. Трактирщика поддержал торговец коровьим маслом Абатуров: нет нам дела по какого-то писателя. Их поддержал градоначальник, генерал Петр Грессер: он опротестовал решение Гордумы. Шекспировский вопрос – дать денег на Тургенева или не дать? – затянется немыслимо. Дойдет до министерств, Сената, даже выше. Лишь 12 (двенадцать!) лет спустя, в апреле 1895-го, новый государь Николай Второй постановил дело закрыть: ввиду бессмысленности – Тургенева, конечно же, давно похоронили. На средства Литфонда и пожертвования поклонников писателя. (К этому времени скончался и Грессер – генерал был менеджером эффективным и передовым, и все же сам пал жертвой шарлатана, рекламировавшего молодильный – оказалось, смертельный – укол «Виталин»).

Столпотворение в день похорон Тургенева все время сравнивали с прежними похоронами – Достоевского, Некрасова. Сходились в том, что у Тургенева побольше – хоть и на глазок.

Шли 17 депутаций от различных обществ, учебных заведений, земств и землячеств. Среди выступавших на похоронах был дед поэта Блока – ректор университета Андрей Бекетов. В толпе среди студентов был поэт Анненский. Впереди несли венок от имени крестьян Спасского-Лутовинова. За ним венок от Виардо, от живописцев-передвижников, был даже венок «Автору “Муму”» от Общества покровительства животным. Самые ценные венки убрали сразу для истории – боялись, стащат или раздерут на сувениры.

Известный издатель Краевский, давно рассорившийся с Тургеневым, напечатал в своей газете «Голос» каламбур: будто Александр III, услышав о кончине Тургенева, произнёс – «Одним нигилистом меньше». Вышло удачно, повторяют все до наших дней. Но подтверждений этой фразе больше нет нигде. А что касается газеты «Голос» – в том году ее закрыли.

Но вокруг Тургенева бушевали все газеты и журналы. Боборыкин в «Биржевой газете»: «У нас он был больше гость… Честь и хвала Европе, откуда он взял почти все свое духовное добро!» Суворин в «Новом времени»: «При чем тут Европа? Он был там гостем, у нас — он свой, любимый, лучший сын своей родины». И это самое приличное, что прокричали в эти дни.

Предполагалось: выступит и Лев Толстой со словом о Тургеневе. Общество любителей российской словесности пригласило его с лекцией в Москву. Лев Николаевич собрался. Но Долгоруков, московский генерал-губернатор, получил сигнал от министра Дмитрия Толстого, которого в свою очередь предостерег начальник управления по делам печати Феоктистов (бывший тургеневский приятель): Лев Николаевич – «человек сумасшедший; от него следует всего ожидать; наговорит невероятные вещи — и скандал будет значительный». И Обществу велели заседание прикрыть.

* * *

Мировоззренческую и склочную одновременно. Печально было. Последнее тургеневское бабье лето. Рассеянные листья рассекали тёплый свет. Наверняка Тургенев всё услышал.

Венская газета написала: «Он один из тех, кто мог бы написать роман четвертого измерения». Ткань его жизни – серебристая, летучая – в ней было много лиц, вечные пляски сложных отношений, мешками сплетни в письмах, умственные споры социальных муравейников – вся эта ткань жизни расползлась. Он перешел в другое измерение. Все замечали: от болезни он скукожился и высох – великан стал тощим, как мальчишка. Как когда-то в Спасском. Страшно одинокий.

* * *

Художник Василий Верещагин сидел возле Тургенева в день его смерти. За стеной завтракали Виардо – он отказался и сидел с гувернанткой, глотая слёзы. «В комнате было тоскливо. Слуга подметал пыль, причём немилосердно стучал и громко разговаривал; видно было, что церемониться уже нечего».